La Facultad en Minimentes: ¡¡A jugar y aprender!!

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) se prepara para llevar ciencia y diversión a Minimentes 2025, un evento promovido por la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la UNSL para despertar la curiosidad científica en los más pequeños.

Con el Departamento de Electrónica a la cabeza, la facultad presentará el stand “Mini Ingenieros: aventuras electrónicas”, un espacio interactivo y lúdico donde niños y niñas podrán explorar los principios de la electrónica, la robótica y la inteligencia artificial de forma divertida. Minimentes se llevará a cabo el 7 y 8 de julio en los Bloques I y II, Microcine y Auditorio Mauricio López.

El stand, estará a cargo de docentes y estudiantes voluntarios y ofrecerá una variedad de actividades diseñadas para que las infancias puedan aprender jugando:

Entrenando RCP al ritmo de La Macarena: Bajo la coordinación de Ivana Trento, los niños y niñas aprenderán de forma lúdica las nociones básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) utilizando un entrenador educativo con un diseño electrónico innovador que se comunica con una aplicación móvil vía Bluetooth. Una forma divertida y crucial de aprender a cuidar a los demás.

El camino de los electrones: Eric Llampa guiará a los “mini ingenieros/as” en un fascinante recorrido por el mundo de la corriente eléctrica. Con un kit didáctico de electrónica que no requiere soldaduras ni cables sueltos, los participantes armarán circuitos de forma rápida y segura, descubriendo conceptos como polaridad, diodos, interruptores y motores a través de juegos y desafíos.

Cazador de Colores: También a cargo de Eric Llampa y Jesús García, esta aventura tecnológica introducirá a los niños y niñas en la magia de la Visión Artificial. Utilizando una Raspberry Pi y una cámara, observarán cómo una computadora “ve” y detecta colores en tiempo real, entendiendo los principios básicos de la percepción visual en sistemas inteligentes.

¡Ponete las pilas!: Diego Costa invitará a los pequeños a convertirse en “alquimistas de la energía”. Experimentarán cómo generar electricidad de forma casera utilizando elementos cotidianos como papas, limones y vinagre. Además, explorarán cómo los LEDs y dispositivos de bajo consumo transforman energía en luz y movimiento, despertando el asombro por la ciencia.

El rincón de la energía: En este espacio, también liderado por Diego Costa, los niños y niñas explorarán distintos modos de generar energía eléctrica. Podrán observar una mini máquina de vapor en la central térmica, un parque fotovoltaico que genera electricidad a partir de la luz, y un parque eólico donde un cooler de PC simula la generación de energía con el viento.

Mirando sonidos: Marcelo Belzunce ofrecerá una experiencia donde los pequeños experimentarán con generadores, micrófonos y amplificadores, observando la producción de ondas sonoras a partir de una señal eléctrica y visualizando el sonido a través de la vibración de un altavoz y formas de onda en un osciloscopio.

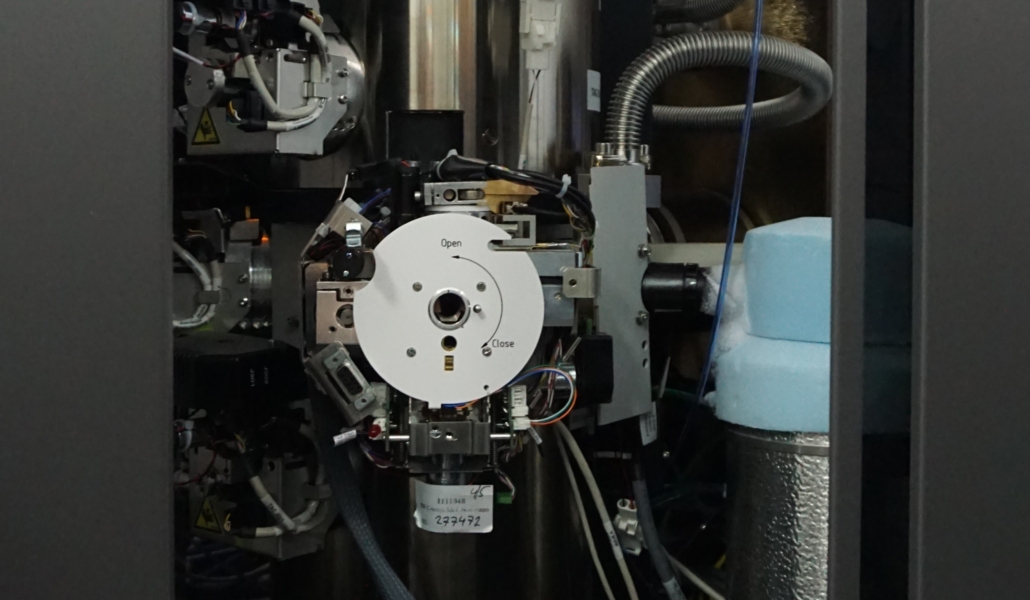

La ventanita a un mundo mágico en miniatura: Diego Costa revelará el universo microscópico dentro de un chip “con ventanita”. Utilizando un microscopio, los niños y niñas observarán las pistas metálicas y las capas semiconductoras que conforman una memoria EEPROM.

El Brazo Mágico: Martin Guevara presentará un brazo robótico real que los niños podrán controlar desde una aplicación en el celular. Esta actividad combinará robótica, programación y curiosidad, mostrando cómo la tecnología puede ser divertida, creativa y fácil de explorar.

Detectives de la luz: Sergio Hernández, Cristian Falco, Matías Gómez, Omar Fernández, Martin Vega y Federico Andino, armarán junto a los pequeños participantes, circuitos con distintos niveles de dificultad utilizando como componente principal el led.

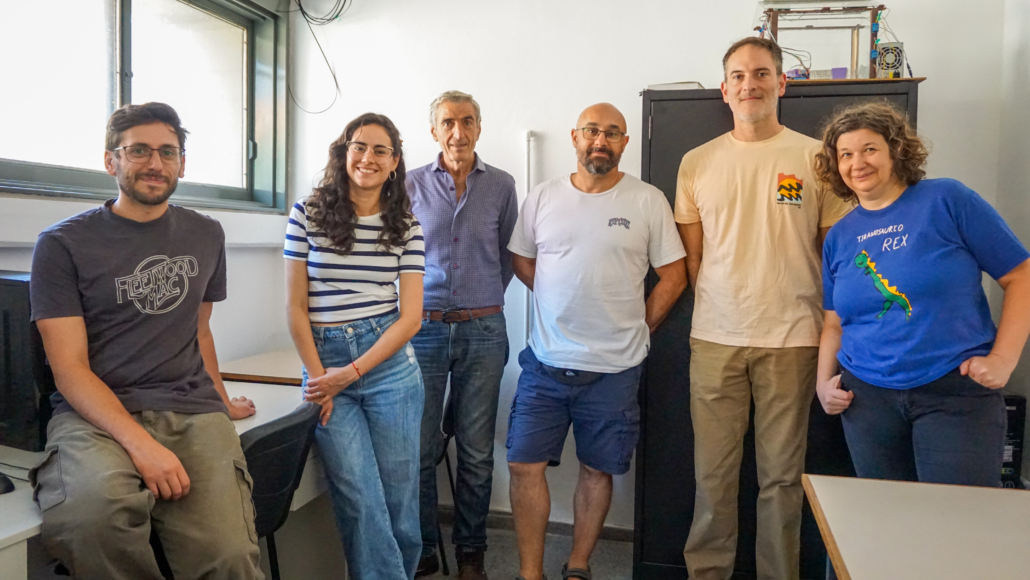

El equipo de estudiantes voluntarios se completa con la valiosa colaboración de Leonardo Porco, Lucas Savanco y Jeremías Savanco . El stand “Mini Ingenieros: aventuras electrónicas” promete ser un punto destacado en Minimentes 2025, ofreciendo a los niños y niñas una oportunidad para interactuar con la ciencia y la tecnología, fomentando el interés por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desde una edad temprana.

Más información: https://www.instagram.com/p/DLmumWJMth0/?img_index=1