Microscopía electrónica de última generación: una herramienta estratégica para la ciencia de San Luis

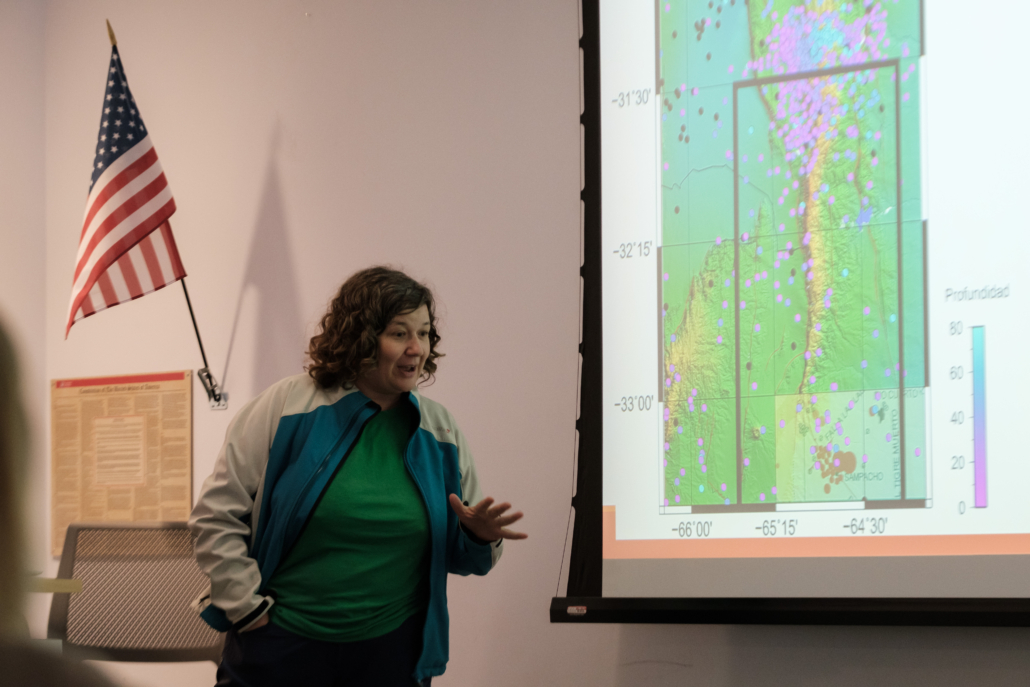

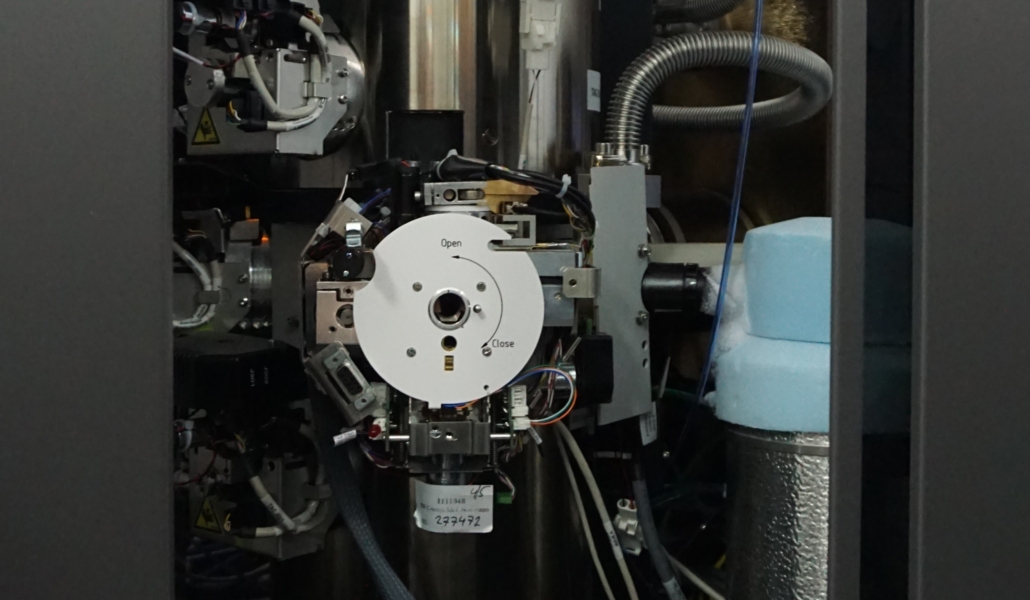

En el marco de la reciente instalación del microscopio electrónico de transmisión (TEM) Talos 200i en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) fue sede de una disertación técnica a cargo del Dr. Rafael Villaurrutia Arenas, especialista internacional en el uso de esta tecnología y representante de la empresa Thermo Fisher Scientific.

Conectando ciencia, tecnología y formación

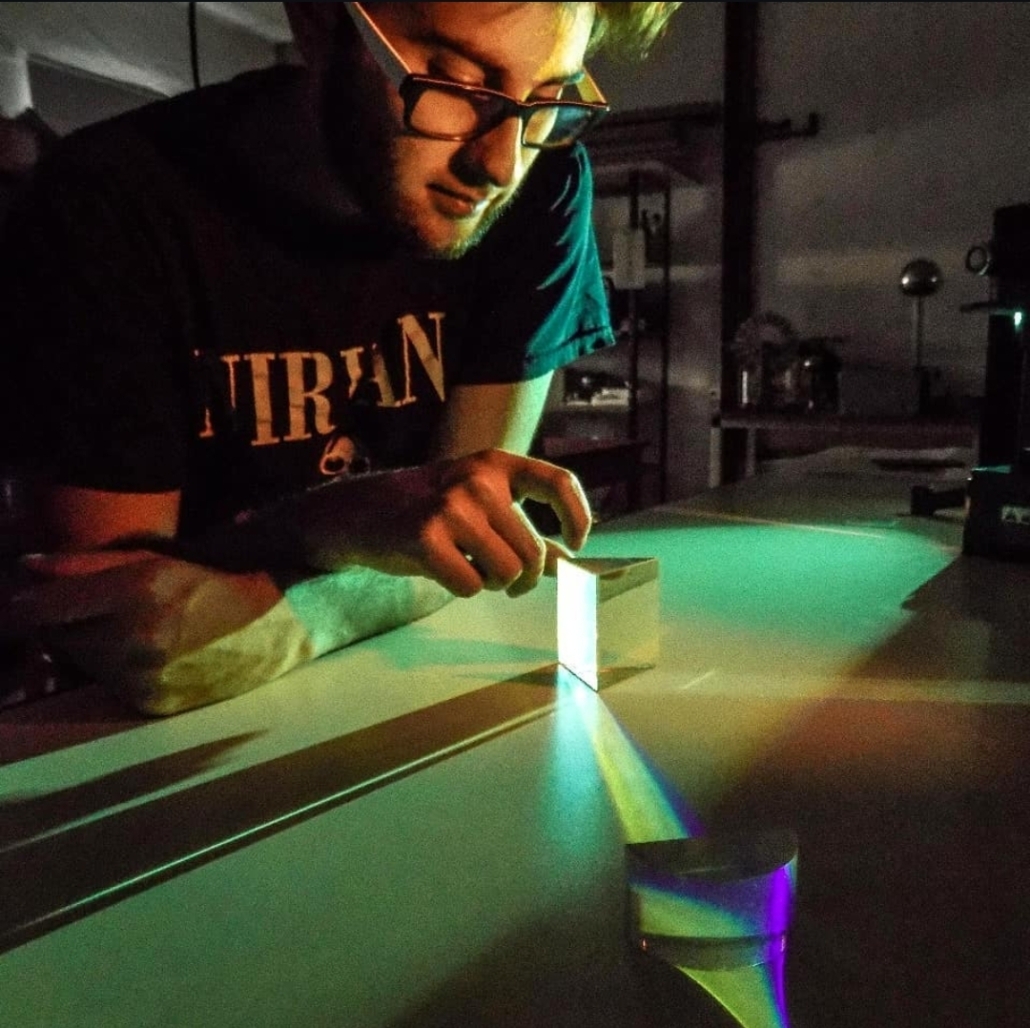

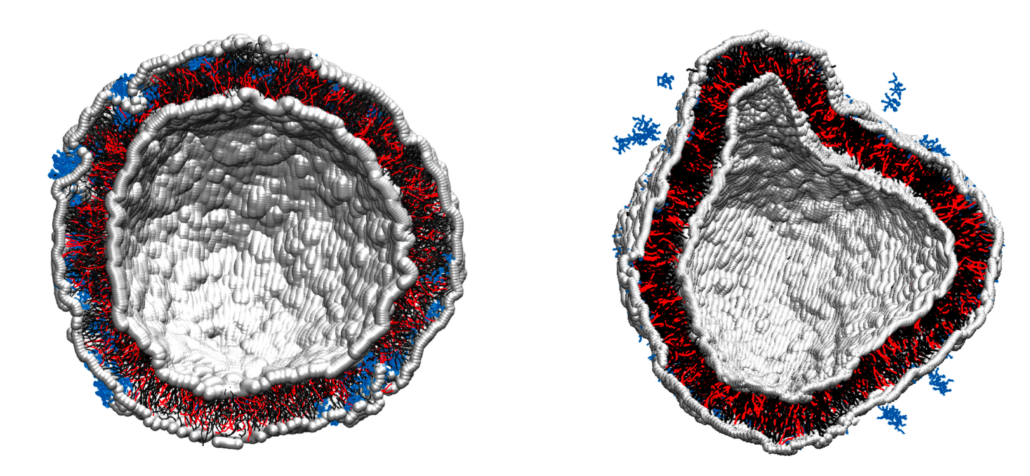

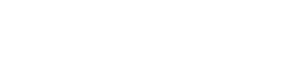

Durante la charla, el Dr. Villaurrutia abordó el funcionamiento, las capacidades analíticas y el impacto científico del TEM Talos 200i, recientemente instalado en el LABMEM. Esta herramienta permite estudiar materiales con resolución atómica, revelando detalles estructurales, composicionales y cristalográficos que antes eran inaccesibles para la investigación local.

“Esta herramienta no sólo nos va a dar soluciones, sino también la oportunidad de empezar a resolver problemas”, explicó el disertante. Y añadió: “no hay nada que pueda motivar más a las carreras científicas -química, física, biología, ingenierías- que una herramienta como esta. Porque da cuenta del acomodo de la materia, lo cual es fabuloso. Entender cómo funcionan las cosas… su ordenamiento, también es un milagro. Creo que ningún joven puede perderse la experiencia de entender el mundo en que vivimos”.

“Lo que diferencia y hace especial a este microscopio es su óptica electrónica, es decir las lentes que controlan el movimiento de los electrones en la columna de átomo, las cuales son electromagnéticas y de última generación. Nos dan un haz de electrones extremadamente fino, que a la hora de llegar a la muestra, son como un pincel finísimo que escanea la muestra a nivel atómico, es decir que nos puede revelar posiciones atómicas que antes no veíamos con los otros microscopios. La ventaja es que ahora podemos analizar materiales que antes no era posible” explicó.

Además de su impacto técnico, Villaurrutia destacó el valor de que esta tecnología esté disponible en la UNSL: “Que una universidad pública haga el esfuerzo de tener una herramienta así para la juventud es fabuloso (…) dar la oportunidad a los jóvenes de conocer una herramienta como esta, es la oportunidad de asomarse a los confines de la materia y el universo por medio de un microscopio”.

Una herramienta de vanguardia en la región

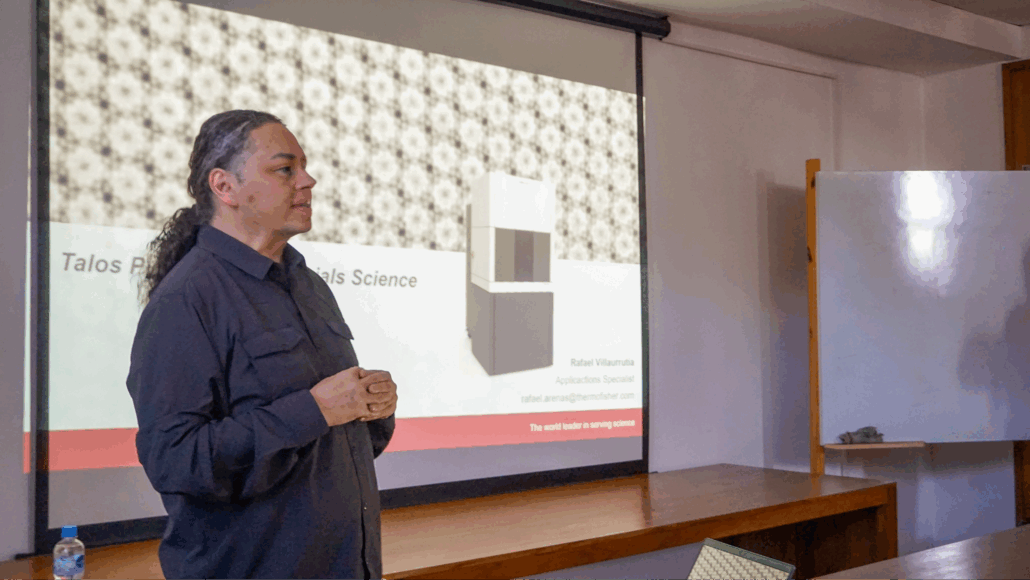

Según detalló el especialista, actualmente existen solo tres microscopios TEM de la línea Talos de Thermo Fisher en Argentina, con aplicaciones específicas: uno en YPF Tecnología (Berisso), orientado a análisis en petróleo; otro en Mendoza, utilizado en investigaciones biológicas; y el recientemente instalado en la UNSL, destinado a estudios avanzados en materiales.

“El equipo de la UNSL tiene la particularidad de estar configurado para investigaciones en ciencia de materiales, con una capacidad de resolución que alcanza el nivel de un ángstrom, es decir, el diámetro de un átomo de hidrógeno”, explicó el físico mexicano, quien también fue el encargado de capacitar a los usuarios locales para el uso del equipo.

La instalación del instrumento demandó cinco meses de trabajo técnico especializado, tarea que estuvo a cargo del ingeniero Daniel Correia, del servicio técnico de Thermo Fisher en Argentina. “Rafael le explica al usuario cómo usarlo; yo garantizo que esté funcional y operativo”, explicó Correia durante el encuentro.

Tecnología de precisión atómica al alcance de la ciencia local

La incorporación de este equipamiento marca un hito en la historia del desarrollo científico en San Luis y consolida el compromiso de la UNSL con la investigación de frontera, la formación académica de excelencia y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en el sistema científico nacional.

“El TEM es una herramienta que transforma nuestro modo de hacer ciencia. Así como un telescopio nos deja asomarnos al universo, este microscopio nos permite ver lo invisible. Y eso, en una universidad pública, es un hecho histórico”, concluyó el Dr. Villaurrutia.

La actividad, organizada por el Laboratorio de Microscopía y Microanálisis (LABMEM), se realizó el miércoles 25 de junio en la Sala de Situación de la Facultad. Contó con la participación de autoridades de la UNSL, CONICET San Luis, docentes, investigadores y estudiantes de diversas áreas como física, química, nanotecnología y ciencia de los materiales.