Investigadores advierten sobre una nueva temporada de incendios en la provincia

La confluencia de factores como las modificaciones en los patrones de precipitaciones y de las temperaturas, sumados a la escasez de verdor en la vegetación, podrían contribuir al desarrollo de incendios forestales.

El equipo interdisciplinar de investigación Gestión Integral de Incendios Forestales está integrado por especialistas de tres Facultades de la UNSL, la de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, Química, Bioquímica y Farmacia y la de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y vienen trabajando en el análisis de diversos datos a distintas escalas, siendo una de ellas las imágenes satelitales e información de distintos sistemas de monitoreo, lo cual permite observar que están dadas las condiciones para la incidencia de incendios.

Los modelos climáticos dinámicos y estadísticos indican una probabilidad de más de 60 % de desarrollo de una fase fría conocida como La Niña, en el Océano Pacífico Ecuatorial. Este fenómeno, que se caracteriza por una anomalía de temperatura del agua del mar, puede tener repercusiones significativas en el clima global y regional.

El Dr. Lucas Muñoz, investigador y docente del Departamento de Geología, explica que La Niña suele provocar cambios en los patrones de precipitación y temperatura a nivel global. Para mitigar los efectos adversos de La Niña, es crucial que los gobiernos, las universidades y las comunidades, implementen medidas preventivas. La cooperación entre los organismos del estado es fundamental, ya que juega un papel relevante para compartir datos y recursos que ayuden a anticipar y gestionar los riesgos climáticos.

Históricamente, La Niña ocurre con una frecuencia inferior a la de su contraparte cálida, El Niño. No obstante, los eventos de La Niña tienden a ser más persistentes, a veces extendiéndose por dos años consecutivos. La fase actual de probabilidad elevada se compara con anteriores eventos de La Niña, sugiriendo un patrón climático que puede repetirse en ciclos de varios años.

Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino (SMN), los efectos de La Niña sobre el país son diversos y varían dependiendo de la fase, la región y la época del año. “Con La Niña, las lluvias suelen ser bastante escasas, especialmente en la provincia de San Luis, y además también se favorecen las altas temperaturas. Los veranos con el fenómeno de La Niña suelen tener períodos muy cálidos, temperaturas muy elevadas, varias olas de calor y muchos días soleados”, explica.

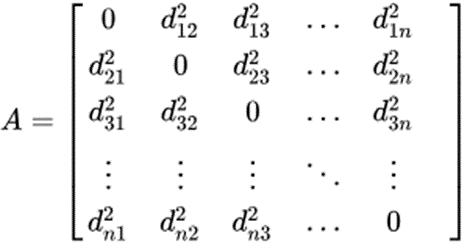

Algunos datos a tener en cuenta es que el invierno de 2022 en la Argentina fue un 33,3% más seco que lo normal y se posicionó como el 7° más seco desde 1961 y el 5° consecutivo en registrar déficit de lluvias, según datos del SMN. Para el año 2022 en la provincia de San Luis más de 40 mil hectáreas fueron afectadas por los incendios forestales, donde las superficies quemadas fueron analizadas por imágenes satelitales en diversos sectores y localidades, destacando algunos de ellos como Villa de la Quebrada, Suyuque-Los Molles, Buena Esperanza, El Trapiche, Lafinur y el paraje Las Palomas. Muñoz cuenta que “hemos obtenido datos de diferentes sensores para precipitación anual (CHRIPS) y de superficie quemada (Ej MODIs Burn MD61), el cual nos permiten establecer comparaciones con la situación de la Provincia de San Luis para el último periodo 2022-2023 y las proyecciones para el periodo 2024-2025”.

“Desde el grupo de geología lo que estamos aportando es el análisis y procesamiento de imágenes satelitales y de informaciones disponibles en plataformas y repositorios digitales, complementando con relevamiento de campo. Hay muchos recursos donde se pueden tomar datos climáticos y ambientales. Esas imágenes satelitales disponen un alto background temporal de amplio rango, desde el año 72 aproximadamente hasta ahora, lo que es una gran ventaja. Además, disponemos de la posibilidad de crear y obtener buenos aplicativos”, relata.

¿Pueden analizar factores como la sequía y su incidencia en incendios forestales?

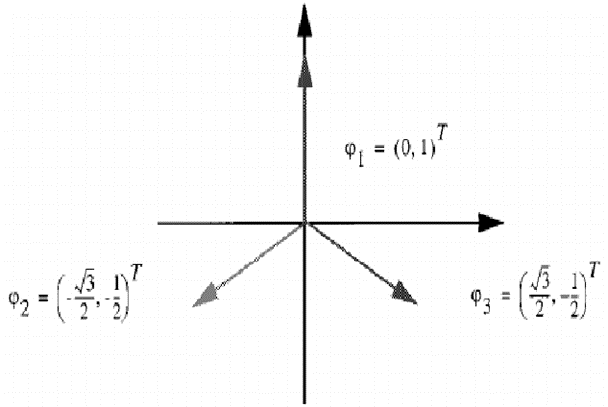

Si, se puede llegar a una aproximación en cuanto a la sequía. Hay indicadores de la vegetación, uno de ellos es el índice NDVI que en español significa índice normalizado de vegetación diferenciada y que nos indica cuánto verdor, densidad y salud tiene la vegetación, que en este caso es el combustible, la fuente para el desarrollo de incendios. Si está más seco o si está más húmedo, nos da una incidencia e información de dónde puede comenzar un incendio. Si bien es un punto complejo, porque las imágenes satelitales muchas veces tienen una resolución de 30 metros. Y un foco de incendio por ahí se desata en un sector de unos pocos metros, pero se puede tener en cuenta un aproximado donde puede haber comenzado. También hay disponibles imágenes satelitales más sofisticadas que tienen resolución de pocos metros. De un metro, por ejemplo, son indicativos que, a la hora de trabajar con un sistema de alerta temprana, son una buena herramienta.

Mencionabas que pueden desarrollar aplicativos. ¿Cuáles y con qué funciones?

La gente informática tiene su campo de desarrollo allí. Se trabaja mucho con lenguaje de programación, con Java, con Python y a su vez, con Google Earth Engine que da la posibilidad de crear una API, es decir,una interfaz de programación de aplicaciones . A través de un celular se puede ingresar y ver las bases de datos espaciales; pero a su vez también se pueden crear aplicaciones para Android, para teléfonos celulares. Para poder visualizar, por ejemplo, dónde están los focos de calor, superficies quemadas o el índice de calor en un determinado sector.

Y las alertas tempranas a las que referías ¿cómo se implementan concretamente?

Los sistemas de alerta temprana son mecanismos o instrumentos que utilizan sistemas de comunicación integrados con el fin de ayudar a las comunidades a prepararse para los peligros relacionados con el clima, en este caso los incendios, el que a su vez requiere, de políticas públicas localizadas que hagan uso de esas herramientas. Sí un sistema de alerta temprana, se ha implementado a nivel nacional se requiere la articulación con con organismos públicos. Por ejemplo, en este caso con alguien que centralice las acciones como bomberos voluntarios, defensa civil. Un punto fundamental es desarrollar un sistema integrado. Una de nuestras ideas dentro del proyecto es pensar cómo conectar todas esas partes que por ahí quizás hoy no están del todo conectadas y hacerlo a través de la creación de un dispositivo que reúna todos los datos de los que hemos venido hablando, como por ejemplo a través de un índice de severidad de incendios, el cual refleje determinadas condiciones climáticas como sequía, temperaturas elevadas, escasez de precipitaciones, viento y ubicarlo espacialmente en zonas que son más propensas a que se pueda desarrollar un incendio, por ejemplo.

Han analizado imágenes, datos, distintos índices que les permite pensar que están dadas las condiciones para prestar mucha atención a posibles focos ígneos en la provincia…

Sí, hemos hecho un análisis preliminar empleando estas bases de datos climáticas, analizando series temporales desde el año 2000 y por un periodo de 20 años, del año 2000 hasta ahora y ya hemos podido determinar una aproximación, de cuál ha sido la recurrencia y la frecuencia y por lo tanto los lugares más afectados. Hemos obtenido datos preliminares, también sobre los índices de verdor, las precipitaciones y algunas otras variables. Actualmente estamos desarrollando un trabajo integrado que reúne información sobre cuáles son las superficies quemadas, cómo influye este fenómeno de ciclos más húmedos, los ciclos de sequía, ciclos neutrales y su conexión con los incendios forestales.

Como investigador que realiza sus tareas en la provincia, ¿cuál es tu posición respecto de la necesidad de que los tomadores de decisión conozcan estas herramientas, estos datos, para la implementación de acciones de cuidado y de prevención?

Es fundamental. Y también lo es aportar desde la Universidad Nacional de San Luis todos estos datos con los que contamos. Como organismo público podemos desarrollar y podemos investigar y aportar conocimiento integrando las nuevas tecnologías. Es una satisfacción mutua otorgar esta información a tomadores de decisión para que no seamos entes aislados. Y como ciudadano y ser humano que es relevante también hacer este aporte.

Integrantes del Proyecto Gestión Integral de Incendios Forestales:

Director del Proyecto: JAUME, DANIEL ALEJANDRO

Grupo Responsable: PATRICIA ESTELA VERDES Investigador integrante; ELISA MARGARITA PETENATTI Investigador integrante; RAÚL HORACIO LÓPEZ Investigador integrante; GUILLERMO ENRIQUE OJEDA Investigador integrante; MARIA GISELA DORZÁN Investigador integrante; Grupo Colaborador: BRIAN LUCAS MUÑOZ Investigador; HECTOR DANIEL GOMEZ Investigador; MARIA TERESA TARANILLA Investigadora; MARCO PULITI LARTIGUE Becario; JOHANA MEDINA Becaria; LUIS GONZALO MOLINA Becario; LUIS ANGEL DEL VITTO Investigador; MARIA VIRGINIA PRINCIPE Investigadora; JAEL ARANDA Investigadora; VALERIA CORNETTE Investigadora; CECILIA LARTIGUE Investigadora; BEATRIZ ROMERO Investigadora; JORGE LEPORATI Investigador; MAXIMILIANO RIGLOS Investigador; EDILMA OLINDA GAGLIARDI Investigador; PABLO PALMERO Investigador; MARCOS PASCUALI Investigador; SILVINA SAIBENE Investigadora; XIOMARA CARBONELL Investigadora; MARIA ESTRELLA MUÑOZ Investigadora; LUCIA MIRANDA MOLINA Becaria; MARIA GUADALUPE DEL VITTO Estudiante.