Un equipo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) de la UNSL, realiza un estudio integral de los recursos hídricos y los riesgos geológicos en sectores específicos de las Sierras Centrales de San Luis, con el fin de desarrollar estrategias de gestión sostenible y ordenamiento territorial.

El proyecto del Dr. Andrés Richard, docente del Departamento de Geología de la Facultad e investigador de CONICET, fue uno de los seleccionados en la Convocatoria de Proyectos de Investigación Inicial (PROINI) 2024 de la UNSL. El trabajo se focaliza en la ciudad de La Punta y Villa de la Quebrada, dos poblaciones que han tenido un notable desarrollo inmobiliario en la última década. “Comprender los procesos geológicos e hídricos actuales, evaluar los riesgos asociados y proporcionar un punto de partida hacia una cartografía ambiental y la planificación territorial, contribuye a promover un desarrollo seguro y sostenible en la región”, sostiene Richard.

¿Qué objetivos persigue este Proyecto?

Buscamos profundizar el conocimiento sobre los riesgos geológicos en la zona del frente de las sierras centrales de San Luis. El estudio involucra a la Ciudad de La Punta y Villa de la Quebrada, como las más importantes, pero abarca también todas las localidades de esa zona. Por un lado, nos focalizamos en los riesgos geológicos a los que están expuestos esas poblaciones y, por otro, al estudio de los recursos hídricos. Hay un gran y constante crecimiento poblacional por lo que la idea es entender a qué peligro está expuesta la gente y también cómo gestionar el recurso hídrico que van a estar necesitando en vista de un ordenamiento territorial.

¿Qué es un riesgo geológico? ¿Qué tipo de riesgos hay en la zona de estudio?

Podría decirse que son todos los procesos naturales vinculados a la evolución del paisaje en este sector, conlleva la caída de rocas y deslizamientos en las laderas, en general, favorecidos por la lluvia. San Luis se encuentra en condiciones áridas y semiáridas, en este contexto las lluvias son concentradas en el tiempo lo que genera inestabilidad en las laderas. La gente que está ubicada cerca de los cerros está expuesta a ese tipo de riesgo y otros como, por ejemplo, las inundaciones. Un caso histórico muy cercano fue el evento de Luján en 2015, donde hubo una gran inundación que se llevó puentes y afectó a viviendas, estos son algunos de los riesgos vinculados, sobre todo, a la zona del frente serrano. Estos problemas que derivaron de ese suceso, se pueden prever o mitigar de alguna manera.

Otro de los riesgos geológicos a los que estamos expuestos y no somos muy conscientes de ello, es el del riesgo sísmico. Hace más de 30 años que se viene estudiando cómo es la sismicidad en San Luis, cuáles son las fallas que pueden generar sismos y en los últimos 10 años, gracias a los estudios del Dr. Carlos Costa, pudimos entender que hay fallas activas que están migrando hacia la zona pedemontana o hacia las zonas más pobladas. Queremos empezar a profundizar en ese aspecto, poniendo en valor el fenómeno sísmico. Existe evidencia prehistórica sobre este tipo de eventos, pese a ello, aún persiste en la sociedad la idea de que San Luis no es tan activa sísmicamente como Mendoza y San Juan, sin embargo, estos datos prehistóricos nos demuestran que hay actividad potencialmente peligrosa.

Mencionabas anteriormente la particularidad de San Luis como una provincia con zonas áridas y semiáridas. ¿Qué valor tiene el estudio de los recursos hídricos en relación al ordenamiento territorial en una región como esta?

Una de las motivaciones es entender que estas zonas, al irse poblando, van a tener una mayor demanda de agua y si bien existen los diques y los acueductos, vemos sobre todo en las épocas de sequía, que no llega agua ahí, o no hay infraestructura para sostener todo ese desarrollo inmobiliario que se está instalando. Vemos casos como el municipio de La Punta, que tienen que proveer de agua a localidades como Suyuque o Los Molles por ejemplo, entonces nuestra idea, es aprovechar investigaciones generales de orden provincial o regional que estudiaron el tema de los recursos hídricos, no solo superficiales sino subterráneos. Con nuevos enfoques y nueva información queremos empezar a cuantificar cómo sería la distribución del recurso en el subsuelo.

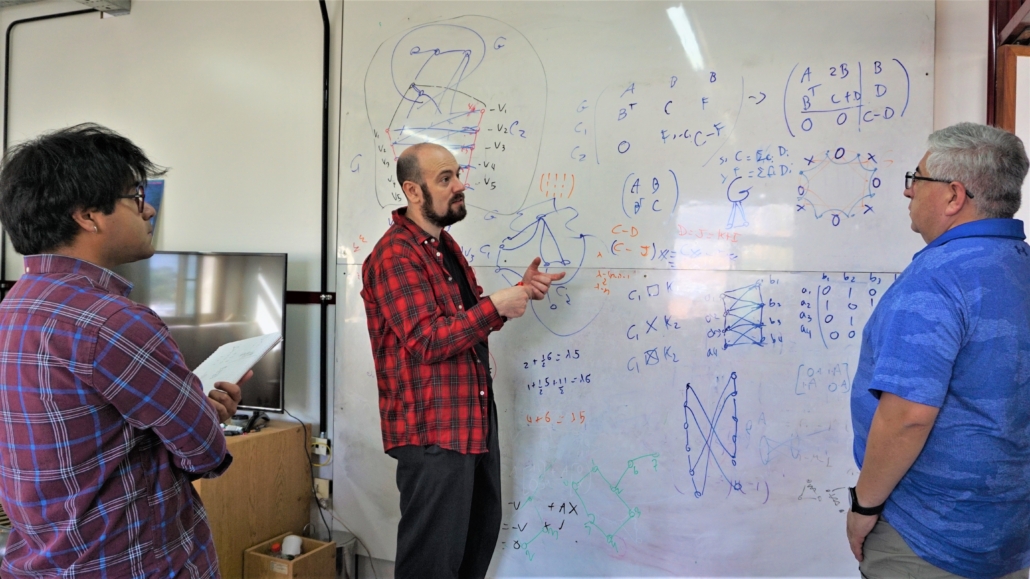

En los últimos años en el Departamento de Geología, se han realizado muchas investigaciones y tesis de licenciatura y eso motiva también a este proyecto. Poder integrar toda esa información que ahora está aislada, y juntarnos entre profesionales que trabajamos distintas áreas para poder dar un panorama más preciso de cómo se está distribuyendo el recurso en el subsuelo.

Desde el punto de vista geológico, entender las escalas temporales y espaciales más amplias, nos permite comprender los procesos no sólo en el presente, sino en su evolución a lo largo del tiempo. Los pequeños cauces que hoy se ven sin agua, son cauces que en el tiempo geológico están activos. Solemos observar que hace 5 o 10 años que no hay agua en esos arroyos y eso lleva a taparlo o construir una casa o lotear la zona lo que expone a la población a un riesgo de inundación o a la erosión hídrica a causa de la reactivación de viejos cauces.

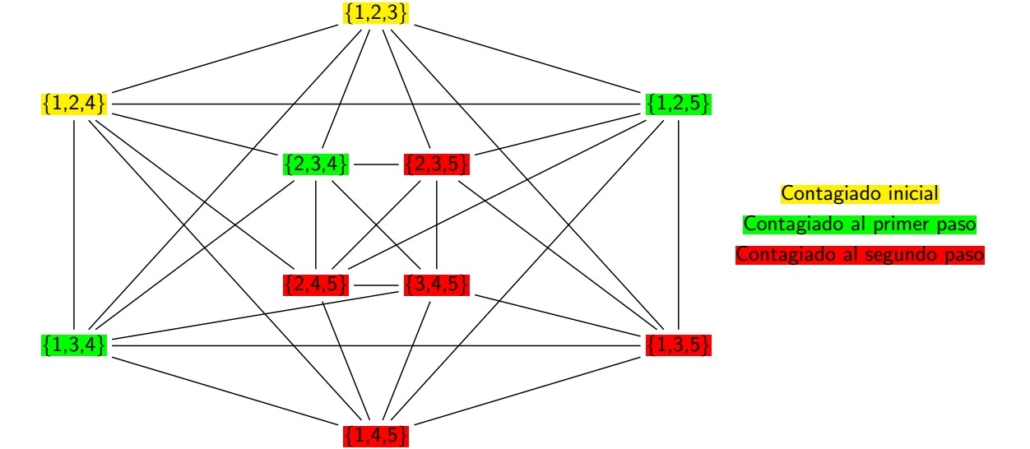

Hay periodos de recurrencia de las grandes lluvias, el caso icónico de Luján, fue una lluvia que podría darse entre 200 y 800 años. El Dr. Joaquín Facini, uno de los integrantes del proyecto, ha estudiado los periodos de recurrencia y lo ha modelado estadísticamente. Su trabajo, nos dice que toda esta zona es dinámica y está en constante evolución. En este trabajo, haremos modelos estadísticos de cómo podrían desarrollarse esos eventos y las consecuencias que podrían traer.

¿Y qué rol juega el cambio climático en este escenario?

Existe un gran consenso en la comunidad científica que nos dice que ya está pasando y esto en algunos lugares trae consigo la intensificación de los fenómenos como el de las lluvias. Uno de los objetivos del proyecto es prepararnos para afrontar ese tipo de situaciones, es decir, sabemos que los fenómenos van a empezar a intensificarse o van a ser más frecuentes, entonces, a partir de la cartografía que pretendemos desarrollar, podremos estar mejor preparados para afrontarlos.

¿Cómo se articula este trabajo con las políticas públicas o con los tomadores de decisión?

Nuestra idea es generar material que pueda ser utilizado por los tomadores de decisión, es decir, tiene un objetivo fundamentalmente práctico para generar una cartografía específica orientada a este tipo de problemas. En principio, apuntaríamos a la cartografía de los riesgos, determinando un tipo de clasificación semafórica de las zonas con más riesgo y menos riesgo en relación a los estudios que vayamos desarrollando. Por otro lado, pretendemos divulgarlo en las comunidades, en los municipios, haciendo talleres y reuniones para informar o generar conciencia en las poblaciones, sobre los riesgos a los que están expuestos.

Otro de los objetivos en cuanto a la divulgación de este conocimiento, es que en general, las gestiones no tienen una visión de largo plazo; sino más bien de gestión a gestión; por lo tanto, la idea es contribuir con información que pueda aplicarse en vistas al ordenamiento territorial a mediano y largo plazo.

Finalmente, nos parece importante rescatar la relación de la sociedad con el ambiente. En ese sentido, forma parte de nuestro equipo la Dra. Mariángeles Borgo, arqueóloga que trabaja sobre lo patrimonial. Su aporte, nos permite ver cómo fue la relación de los pueblos originarios con estos recursos hídricos. Hay evidencias, por ejemplo, del empleo de los hornillos encontrados a la orilla de los arroyos y potencialmente esas estructuras hayan sido usadas como reservorios de agua. Entendemos que las poblaciones que estaban en esta zona, también vivían en las mismas condiciones y gestionaban de una manera especial el recurso hídrico superficial. Recuperar y poner en valor el vínculo estrecho entre sociedad-ambiente, posibilita ver estamos integrados al paisaje y no disociados de él.

¿Quiénes integran el proyecto?

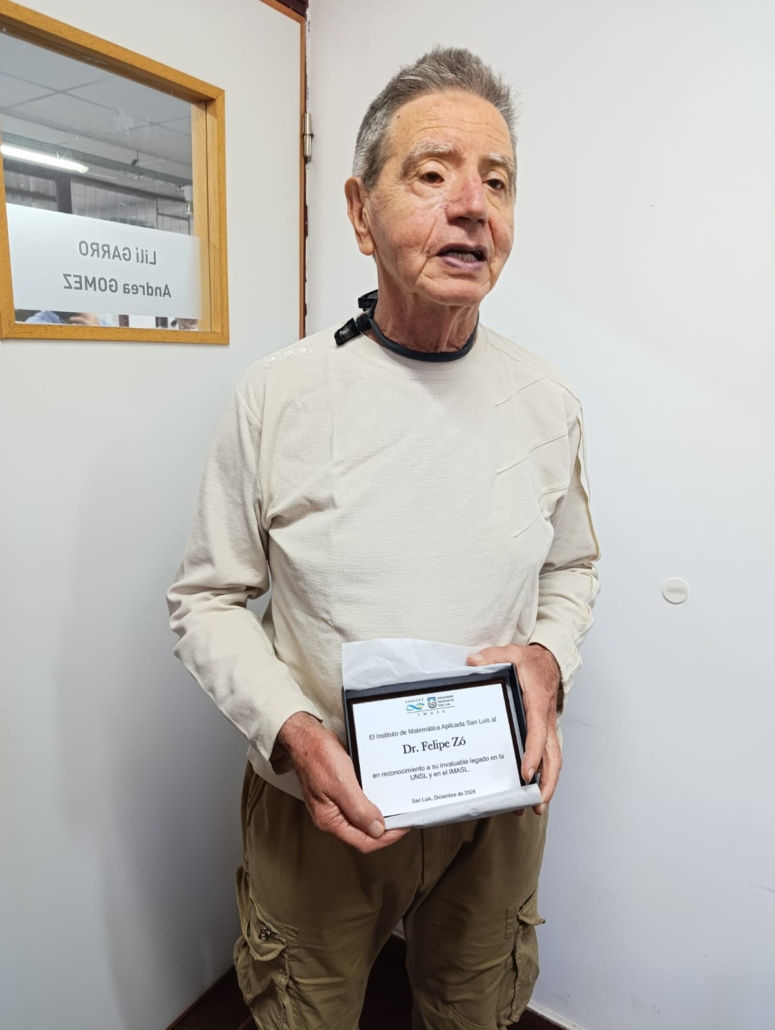

Además de los ya mencionados, nos acompaña el Lic. Nicolás Zavala especialista hidrogeología, el Dr. Lucas Muñoz, especialista en teledetección con mucha experiencia en el procesamiento de imágenes satelitales y la Dra. Silvana Spagnotto del Departamento de Física y especialista en sismología.